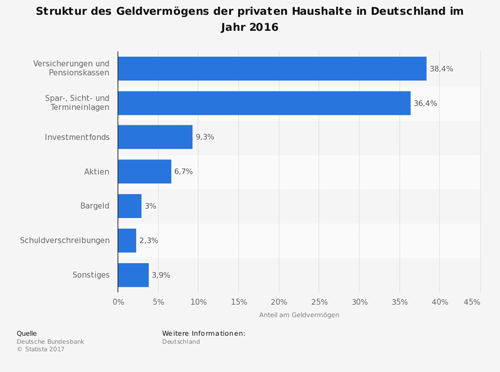

Ab dem 1. Januar 2018 gelten in Deutschland für Investmentfonds und deren Anleger neue Regeln: Das bisherige investmentsteuerrechtliche Transparenzprinzip wird durch eine partielle Körperschaftsteuerpflicht auf Fondsebene ersetzt und für in Deutschland ansässige Anleger wird eine Cash-Flow-basierte Besteuerung implementiert. Im Nachfolgenden möchten wir Ihnen die neuen Regeln, die mit dem Inkrafttreten des Investmentsteuerreformgesetzes Eingang in die deutsche Investmentfondsbesteuerung finden werden, erläutern.

Investmentfonds / Spezial-Investmentfonds

Die derzeitige Unterscheidung zwischen

Investmentfonds und Investitionsgesellschaften, die wiederum in Personen-Investitionsgesellschaften und Kapital-Investitionsgesellschaften zu untergliedern sind, wird aufgegeben. Das neue Recht differenziert lediglich zwischen Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds. Anders als dies zu erwarten wäre, ist der Begriff des Investmentfonds weit auszulegen, da hierunter, zum Beispiel „einfache" Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) zu subsummieren sind, aber auch „komplexe“ alternative Investmentvehikel, wie zum Beispiel Private-Equity Fonds oder Hedge-Fonds. Eine Beschränkung in Bezug auf die Anleger, die Anteile dieser Fonds erwerben dürfen, kennt das Gesetz nicht. Im Gegensatz dazu unterliegen Spezial-Investmentfonds rigiden Anlagebestimmungen, was bedeutet, dass sie nur in bestimmte, durch das Gesetz definierte, Vermögenswerte investieren dürfen. Ferner ist es nur einer bestimmten, ebenfalls durch das Gesetz definierten und auf eine Anzahl von maximal 100 beschränkten, Gruppe von Anlegern erlaubt, Anteile dieser Fonds zu erwerben. Die folgenden Ausführungen beziehen sich allein auf die Besteuerung der

Investmentfonds und deren Anteilseigner.

Besteuerung auf Fondsebene

Unter dem neuen Regime unterliegen Investmentfonds in Deutschland einer partiellen Körperschaftsteuerpflicht. Dies bedeutet, dass

Investmentfonds nur auf solche Einkünfte Körperschaftsteuern zahlen, die im internationalen Kontext als „inländische“, d.h. deutsche, Einkünfte gelten. Hierunter fallen zum Beispiel:

- Inländische Beteiligungseinnahmen (z.B. Dividenden und ähnliche Bezüge)

- Inländische Immobilienerträge (z.B. Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung von in Deutschland gelegenen Immobilienvermögen)

Die deutsche Steuer wird durch Veranlagung bzw. Steuerabzug erhoben. Der anzuwendende Steuersatz beträgt generell 15% zzgl. Solidaritätszuschlag. In Abhängigkeit ihrer Anlegerstruktur können

Investmentfonds partielle Steuerbefreiungen in Anspruch nehmen, wobei der dadurch begründete Steuervorteil stets den Anlegern zugutekommt.

Besteuerung auf Anlegerebene

Anleger unterliegen mit ihren Investmenterträgen der Besteuerung in Deutschland. Investmenterträge sind:

- Ausschüttungen eines Investmentfonds

- Vorabpauschalen

- Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen

Die Vorabpauschale ersetzt den ausschüttungsgleichen Ertrag der unter dem heutigen Besteuerungsregime zur Besteuerung herangezogen wird. Anders als der ausschüttungsgleiche Ertrag wird die Vorabpauschale allein auf Grundlage des Rücknahmepreises, den ein

Investmentfonds zu Beginn eines Kalenderjahres veröffentlicht hat, berechnet. Eine komplexe, steuerliche Berichtserstattung, wie dies gegenwärtig noch erforderlich ist, wird nicht benötigt. Um das Risiko einer Substanzbesteuerung zu mindern, unterliegt die Vorabpauschale nur dann der Besteuerung, wenn die Wertentwicklung des Investmentfonds, bezogen auf das Kalenderjahr, positiv gewesen ist. Die Reform der Investmentfondsbesteuerung soll aufkommensneutral bleiben. Um dies zu erreichen, werden Teilfreistellungen eingeführt, die, in Abhängigkeit des Fonds- und Anlegertyps gestaffelt sind.

Für Privatanleger gelten folgende Teilfreistellungsbeträge:

- Anleihe- / Bondsfonds: keine Teilfreistellung

- Mischfonds: 15% der Investmenterträge sind steuerfrei

- Aktienfonds: 30% der Investmenterträge sind steuerfrei

- Immobilienfonds (Deutschland): 60% der Investmenterträge sind steuerfrei

- Immobilienfonds (Ausland): 80% der Investmenterträge sind steuerfrei

Investmenterträge gelten als Einkünfte aus Kapitalvermögen und unterliegen in Deutschland der Abgeltungssteuer.

Übergangsvorschriften

Mit dem Ziel einen klaren Übergang vom alten auf das neue Regime zu schaffen, gelten sämtliche Fondsanteile, die zu diesem Zeitpunkt durch Anleger gehalten werden, mit Ablauf des 31. Dezember 2017 als veräußert und mit Beginn des 1. Januar 2018 als angeschafft. Die im Zuge der fiktiven Anteilsveräußerung ermittelten Veräußerungsergebnisse werden vorgetragen und sind zu dem Zeitpunkt steuerlich zu erfassen, zu dem die Anteile tatsächlich veräußert werden.

Investmentfonds müssen, unabhängig des tatsächlichen Geschäftsjahresendes, zum 31. Dezember 2017 letztmalig Besteuerungsgrundlagen ermitteln und im Bundesanzeiger veröffentlichen. Dabei ermittelte ausschüttungsgleiche Erträge gelten mit Ablauf des 31. Dezember 2017 den Anteilseignern als zugeflossen. Besondere Regelungen gelten für Investmentfondsanteile die vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden (sog. Alt-Anteile). Bei Alt-Anteilen bleiben die bis zum 31. Dezember 2017 eingetretenen Wertzuwächse steuerfrei. Wertsteigerungen die nach dem 1. Januar 2018 begründet werden, unterliegen grundsätzlich im Zeitpunkt der Anteilsveräußerung der Besteuerung. Dies gilt jedoch nur insoweit, als dass ein Freibetrag in Höhe von 100.000 Euro, der pro Anleger gewährt wird, aufgebraucht ist.

Leseempfehlungen

Lesen Sie doch auch diese Artikel rund um das Thema Finanzen, wofür sich auch andere Leser interessierten:

Riester-Rente - Positive Änderungen ab 2018

Winterzeit ist Einbruchzeit

Autoversicherung – Jahreskilometerleistung überprüfen