Wer als Fahrradfahrer ohne Licht unterwegs ist, lebt nicht nur gefährlich, sondern muss nach einem Unfall unter Umständen auch mithaften, auch wenn er auf der Vorfahrtsstraße fuhr. Das gilt unabhängig davon, wie die sonstige Straßenbeleuchtung ausgestaltet ist. Denn das Licht am

Fahrrad hat weniger den Zweck des Sehens als den des Gesehenwerdens. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg hervor (Az.: 14 U 208/16). In dem verhandelten Fall ging es darum, dass ein Radfahrer bei Dunkelheit in eine Vorfahrtsstraße einbiegen wollte. Da ein anderer Radfahrer, ohne Licht auftauchte, erschrak dieser und der Einbiegende stürzte. Daraufhin forderte er vom Unfallgegner ein Schmerzensgeld. Dies verweigerte dieser und verwies auf sein Vorfahrtsrecht und das fehlende Licht hätte nicht zu einem Verschulden geführt.

Ohne Beleuchtung im Dunkeln ist ein SorgfaltsverstoßDas Gericht entschied nicht ganz in diesem Sinne. Klar ist, dass beim Beklagten ein Sorgfaltsverstoß vorlag, weil er gegen die Beleuchtungspflicht des § 17 Abs. 1 Satz 1 StVO verstoßen hatte. Unbestritten ist auch, dass derjenige, der in einen Fließverkehr einfährt, das mit erhöhter Sorgfalt machen und sichergehen muss, dabei keinen anderen zu gefährden. Es spielt aber auch eine Rolle, dass der andere Radfahrer kein Licht an hatte und bei einer normalen Straßenbeleuchtung schlecht erkennbar war. Das Licht diene nicht nur zum Selbstschutz, sondern auch der Sicherheit der anderen. Daher trifft den Radler ohne Licht ein Mitverantwortungsanteil von 30 Prozent. Für

Fahrrad fahren ohne Licht gibt es ein Bußgeld von 10 Euro. Werden andere Verkehrsteilnehmer - zum Beispiel Fußgänger - gefährdet, verdoppelt sich das Bußgeld auf 20 Euro. Im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung werden sogar 25 Euro fällig.

Die Radbeleuchtung hat zweierlei Zweck:

- zum einen soll der Radfahrer für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar gemacht werden

- zum anderen dient sie der Ausleuchtung des Weges

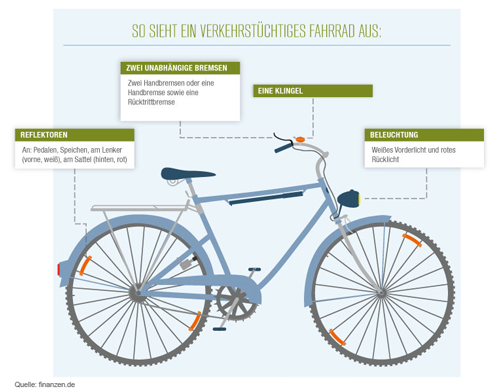

Generell muss ein verkehrssicheres

Fahrrad ein Front- und Rücklicht sowie elf Reflektoren besitzen - je zwei in den Speichen, je zwei an den Pedalen, einen vorne und hinten sowie einen im Rücklicht. Für Rennräder mit einem Gewicht bis elf Kilogramm sowie für Mountainbikes gelten Ausnahmen.

Allgemeine Informationen zur Radbeleuchtung

- Fahrräder müssen für den Betrieb des Scheinwerfers und der Schlussleuchte mit einer Lichtmaschine ausgerüstet sein, deren Nennleistung mindestens 3 W und deren Nennspannung 6 V beträgt (Fahrbeleuchtung). Für den Betrieb von Scheinwerfer und Schlussleuchte darf zusätzlich eine Batterie mit einer Nennspannung von 6 V verwendet werden (Batterie-Dauerbeleuchtung). Die beiden Betriebsarten dürfen sich gegenseitig nicht beeinflussen.

- An Fahrrädern dürfen nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein. Als lichttechnische Einrichtungen gelten auch Leuchtstoffe und rückstrahlende Mittel. Die lichttechnischen Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsfertig sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.

- Fahrräder müssen mit einem nach vorn wirkenden Scheinwerfer für weißes Licht ausgerüstet sein. Der Lichtkegel muss mindestens so geneigt sein, dass seine Mitte in 5 m Entfernung vor dem Scheinwerfer nur halb so hoch liegt wie bei seinem Austritt aus dem Scheinwerfer. Der Scheinwerfer muss am Fahrrad so angebracht sein, dass er sich nicht unbeabsichtigt verstellen kann. Fahrräder müssen mit mindestens einem nach vorn wirkenden weißen Rückstrahler ausgerüstet sein.

- Fahrräder müssen an der Rückseite mit einer Schlussleuchte für rotes Licht, deren niedrigster Punkt der leuchtenden Fläche sich nicht weniger als 250 mm über der Fahrbahn befindet, mindestens einem roten Rückstrahler, dessen höchster Punk der leuchtenden Fläche sich nicht höher als 600 mm über der Fahrbahn befindet, und einem mit dem Buchstaben "Z" gekennzeichneten roten Großflächen-Rückstrahler ausgerüstet sein. Die Schlussleuchte sowie einer der Rückstrahler dürfen in einem Gerät vereinigt sein. Beiwagen von Fahrrädern müssen mit einem Rückstrahler entsprechend Nummer 2 ausgerüstet sein.

- Fahrräder dürfen an der Rückseite mit einer zusätzlichen, auch im Stand wirkenden Schlussleuchte für rotes Licht ausgerüstet sein. Diese Schlussleuchte muss unabhängig von den übrigen Beleuchtungseinrichtungen einschaltbar sein.

- Fahrradpedale müssen mit nach vorn und nach hinten wirkenden gelben Rückstrahlern ausgerüstet sein; nach der Seite wirkende gelbe Rückstrahler an den Pedalen sind zulässig.

- Die Längsseiten müssen nach jeder Seite mit mindestens zwei um 180° versetzt angebrachten, nach der Seite wirkenden gelben Speichenrückstrahlern an den Speichen des Vorderrades und des Hinterrades oder ringförmig zusammenhängenden retroreflektierenden weißen Streifen an den Reifen oder in den Speichen des Vorderrades und des Hinterrades kenntlich gemacht sein. Zusätzlich zu der Mindestausrüstung mit einer der Absicherungsarten dürfen Sicherungsmittel aus der anderen Absicherungsart angebracht sein. Werden mehr als zwei Speichenrückstrahler an einem Rad angebracht, so sind sie am Radumfang gleichmäßig zu verteilen.

- Zusätzliche nach der Seite wirkende gelbe rückstrahlende Mittel sind zulässig.

- Der Scheinwerfer und die Schlussleuchte nach Absatz 4 dürfen nur zusammen einschaltbar sein. Eine Schaltung, die selbsttätig bei geringer Geschwindigkeit von Lichtmaschinenbetrieb auf Batteriebetrieb umschaltet (Standbeleuchtung), ist zulässig; in diesem Fall darf auch die Schlussleuchte allein leuchten.

- In den Scheinwerfern und Leuchten dürfen nur die nach ihrer Bauart dafür bestimmten Glühlampen verwendet werden.

Leseempfehlungen

Lesen Sie doch auch diese Artikel rund um das Thema Finanzen, wofür sich auch andere Leser interessierten:

Fahrrad gestohlen und es ist wieder da - was tun?

Wann sind Elektrofahrräder versicherungspflichtig

Fahrrad-Tipp für Schutz vor Dieben

Bildnachweis